“Die wahre Heiterkeit, das wahre Leben am See, ist nur auf der Villa Leoni zu Hause” … wusste im Jahre 1826 der Unterhaltungsschriftsteller Friedrich Wilhelm Bruckbräu. Da existierte die Gaststätte Leoni, die nach ihrem italienischen Besitzer und Erbauer Giuseppe “Joseph” Leoni benannt wurde, gerade erst einmal ein Jahr. Schnell wurde sie zur Legende und – ähnlich wie heute der “Bierbichler” – trotz Abgeschiedenheit zum Treffpunkt der Münchner Künstlerszene.

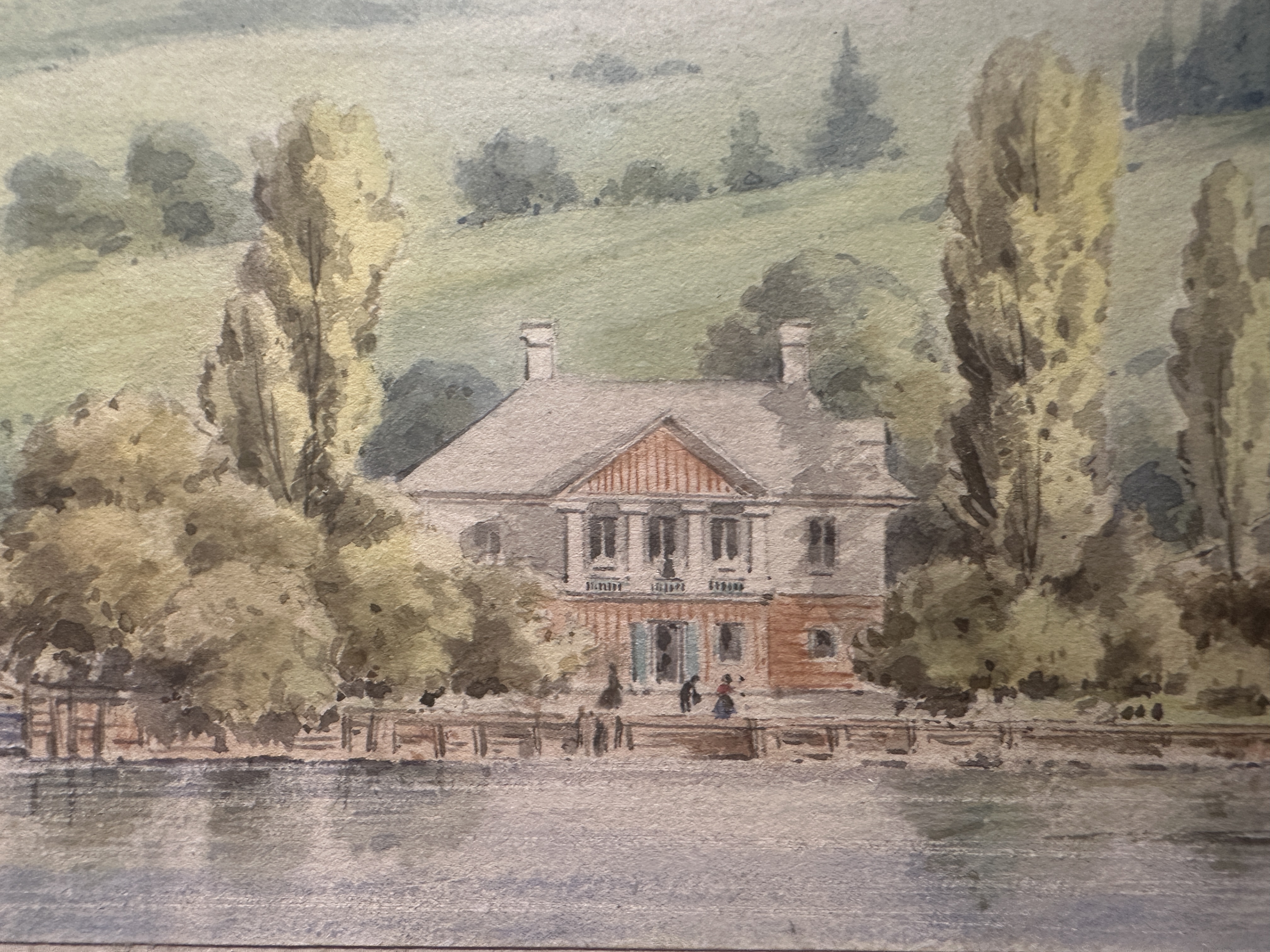

Obwohl er zu seiner Zeit ein bekannter Mann war, existiert kein Bild und kaum ein Relikt von diesem Giuseppe Leoni, der dem Berger Ortsteil am See seinen Namen gab. Auch von der Gastwirtschaft, die er – am Standort des heutigen “Seehotel Leoni” – vor genau 200 Jahren 1825 eröffnete, gibt es nur wenige Bilder. Dieses derzeit im Museum Starnberger See ausgestellte, anonyme Aquarell stammt aus dem Jahr 1867:

Anonymes Aquarell des Gasthauses Leoni von 1867 (Museum Starnberger See)

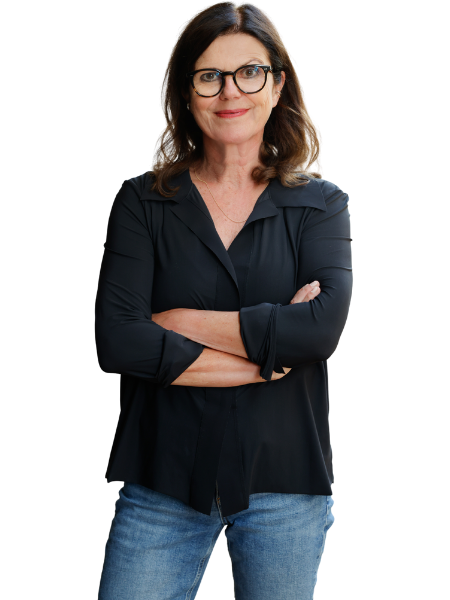

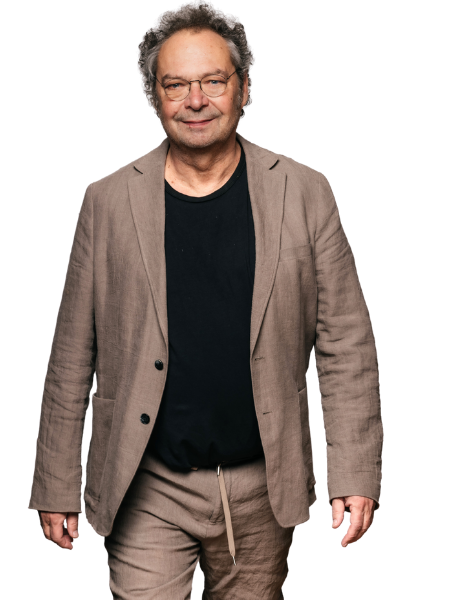

Die verbreitete Sage, dass Leoni ein berühmter italienischer Opernsänger gewesen sei, hat der Historiker, Biologe und Sänger Christian Lehmann in seinem Buch “Joseph Leoni. Ein Italiener am Starnberger See” vor Jahren widerlegt: Jetzt hat er zum 200-jährigen Jubiläum von “Leonihausen” in Haus Buchenried eine überaus kundige Plakatausstellung zum Thema kuratiert.

Christian Lehmann (2. v.l.) mit dem Nymphenburg-Quartett bei der Eröffnung der Leoni-Ausstellung mit Wein und Gesang

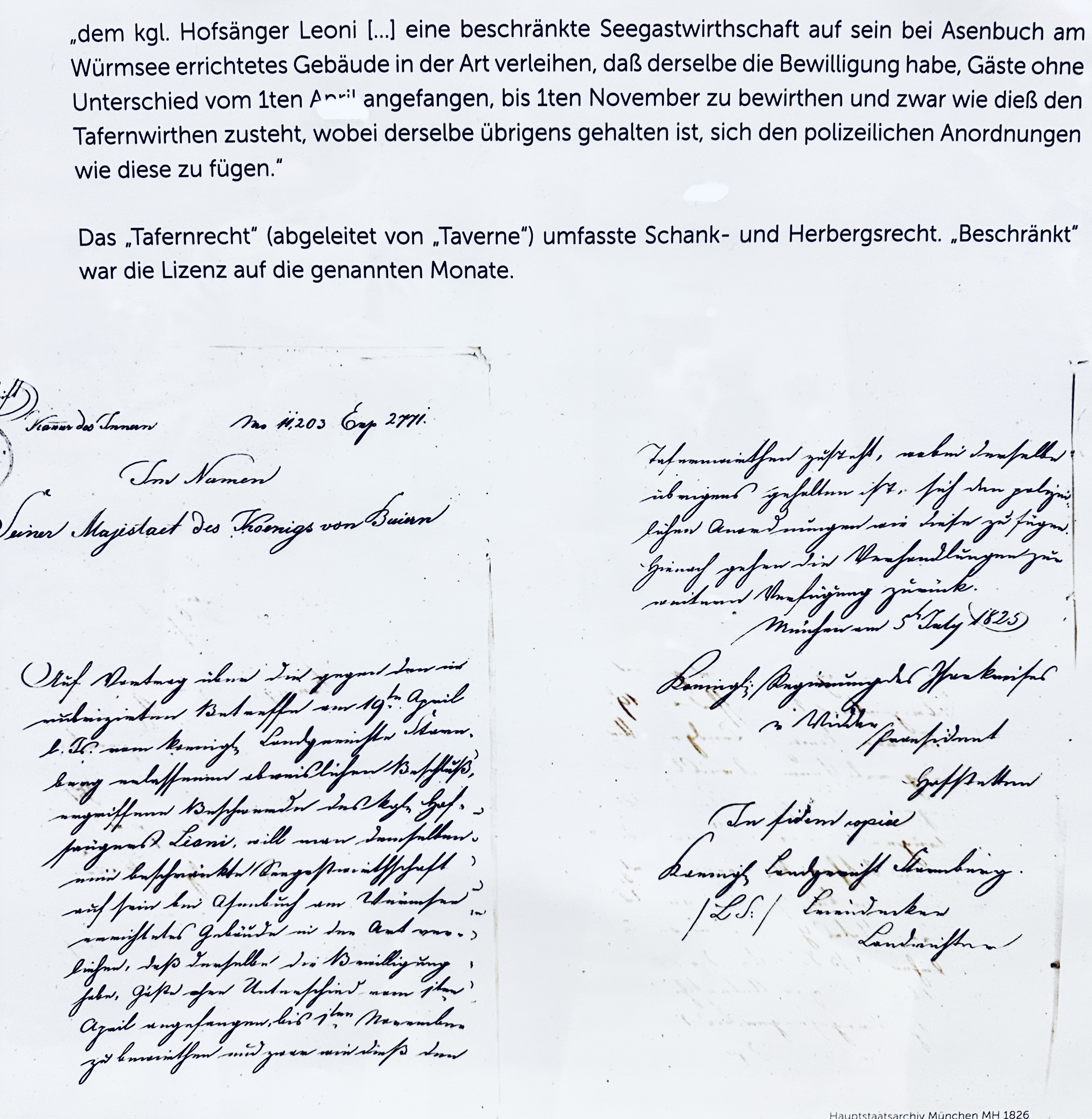

Der gebürtige Sizilianer Leoni, das haben Lehmanns Forschungen ergeben, war, bevor er Wirt wurde, nur ein schlecht bezahlter Chorsänger. Er war nur einmal im Leben in einer Spaßrolle in München auf einer Opernbühne gestanden. Er war eher eine etwas verkrachte Existenz, bis er – durch den Tod seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau, einer bekannten Münchner Primaballerina – zu etwas Geld kam und sich in Assenbuch auf einem Grundstück, das vom Fischer Bartholomäus Gröber erworben wurde, aus dem Nachlass seines Gönners, des Staatsrats Franz von Krenner, eine kleine Villa errichtete, in der er mit seiner zweiten Frau Rosina, einer Schuhmachertochter und begnadeten Köchin, seit 1825 seine Gäste mit Lizenz, Wein und Gerichten bewirtete. Er war einer der ersten “Promi-Wirte”.

Die “Tafernrecht”-Lizenz zum “Bewirten von Gästen ohne Unterschied” von 1825

Historisch ist die Bedeutung dieser Kneipe kaum zu unterschätzen. Sie steht am Anfang von fast allem, was bis heute den Starnberger See ausmacht. Bevor hier die Wirtschaft “Leonihausen” eröffnet wurde, bestand Assenbuch nur aus gut drei Fischerhäusern. Die Villa Leoni wurde zur “Keimzelle der wirtschaftlichen Entwicklung des Starnberger Sees” (Lehmann) als Promi-, Villen- und Erholungsgegend. Neben Leoni siedelte sich der Baurat Ulrich Himbsel an, der 1854 die Eisenbahn nach Starnberg und 1851 die Schifffahrt auf dem zugehörigen See brachte. Damit war auch Leonihausen endlich nicht nur per Kutsche und Boot erreichbar. Der See wurde Ziel von Künstlern, Königen, Reichen, und Freizeitsuchenden.

Ein Künstler in Anfahrt nach Leonihausen (das Haus mit den dampfenden Schornsteinen)

Irgendwann im 19. Jahrhundert bürgerte sich dann der Name Leoni als Name für den ganzen Ortsteil an. Bis heute ist er so beliebt, dass – wie Bürgermeister Steigenberger in seiner Rede erzählte – immer wieder das Ortsschild gestohlen wird.

Die “feine Gesellschaft” (Kolorierter Holzstich nach einer Zeichnung von A. Specht 1870)

Auch der Rest der Geschichte von Leoni ist durchaus typisch für unsere Landschaft. Von einer Sommerfrische für wenige …

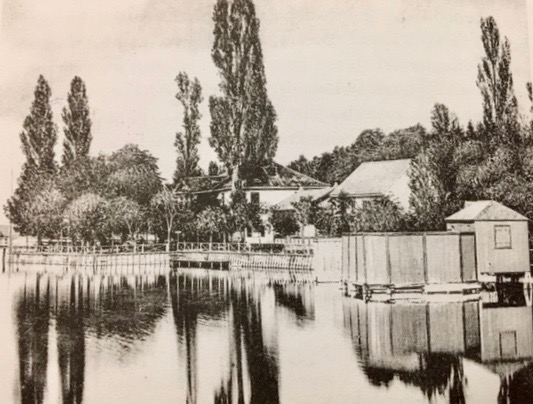

Das alte Leoni auf einer seltenen Fotografie von 1880

… wurde es erst zu einer noblen Gegend, die Fremde anzog und immer mehr erweitert wurde …

Wenig später (1890) ist das alte Haus von einem Neubau verdeckt

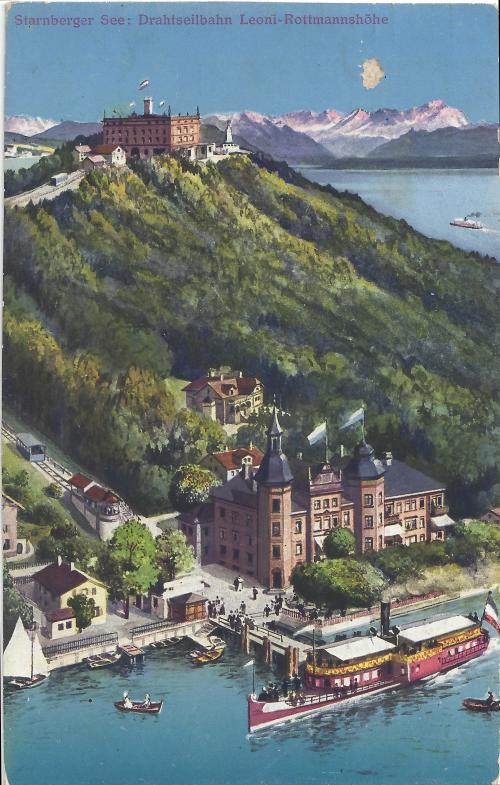

… und dann zu einem von Massen mit Dampfschiffen angesteuerten hochherrschaftlichen Anwesen, das trotzdem noch eine Zierde der Landschaft war …

Um 1900 wird das Hotel schlossartig erweitert, das Dampfboot legt an

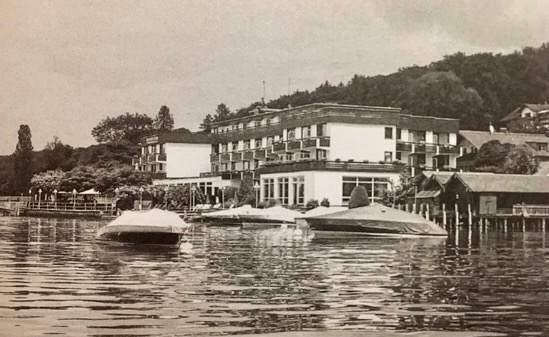

… bis endlich die Verdichtung im Innenraum überhand nimmt und eine funktionale Maximalnutzung die ganze Landschaft am Ostufer, die einstmals ein Wunder an sich war, zerstört. Im See schwimmen Boote, die sich nur die wenigsten leisten können.

Leoni 1970: das Ende einer herrschaftlichen Idylle

Nichts erinnert an dieser Stelle an den Ausspruch von König Ludwig I., der 1831 angesichts der Wirtschaft von Leoni als Gastgeber eines Künstlerfestes entzückt gesagt haben soll: „Die Wahl des Platzes, auf welchem diese Villa erstanden, bezeichnet den Italiener.“

Im Museum Starnberger See befindet sich in einer kleinen Leoni-Vitrine das vielleicht einzig existierende Relikt der Wirte von Leoni: eine kleine Sauciere aus Privatbesitz.

Was vom Promi-Wirt blieb

Auch im QUH Blog wird oft über Leoni erzählt: Das Buch über Joseph Leoni besprachen wir beim Erscheinen hier: https://quh-berg.de/leonihausen/ Ein seltenes Bild von Leoni, als es noch Assenbuch hieß, finden Sie hier: https://quh-berg.de/leoni-am-see-zur-nacht-und-ein-sommergewitter/ Wie die Tourismusindustrie Leoni eroberte, lesen Sie – samt den einschlägigen Bildern von Dampfern und Seilbahnen hier: https://quh-berg.de/die-muenchner-bohme-hinterlaesst-ihre-spuren-219048104/

Eine Welt so schön wie von Märklin: Schiff, Schloss, Seilbahn, Berge, See. Kurz: Leoni

Die Ausstellung, zusammengestellt von Buchautor und Musikhistoriker Christian Lehmann (Grafik: Jörn Kachelriess), ist eine Kooperation von Haus Buchenried mit der Gemeinde Berg und dem Kulturverein Berg, unterstützt von der Franziska-Günther-Stiftung, ist bis 30. September 2025 zu sehen. Der Eintritt ist frei.